ノートPCには、電源、LAN、ディスプレイ接続(HDMI)、USB……。

会議や授業のプレゼンの際、複数のケーブルをつなぐだけで思った以上に時間を取られていませんか?最近では、ケーブル1本で映像表示、音の拡声、さらにデバイスの充電まで行うことができます。それは、USB Type-Cを活用した“ワンケーブル化”で、接続の手間を減らし、よりスマートな会議・講義環境を実現する動きが広がっています。一方で、利便性の裏には見えない落とし穴もあります。安定した映像出力や給電を行うためには、規格やケーブルの品質、ラップトップPCのスペックやドライバーの更新状況を正しく理解しておくことが重要です。

USB Type-Cの基礎知識

USB Type-Cは、従来のUSB規格から大幅に進化し、利便性の向上と規格の統一を目指して2014年に登場しました。USB Type-Cとは端子の「形状」を指し、通信規格(USB 3.1など)とは別の概念です。

特徴と使いやすさ

USB Type-Cの端子は上下リバーシブル構造で内部には24個のピンがあり、データ通信や給電、映像伝送など複数の信号を同時に扱えます。また、従来のような「ホスト—デバイス」といった親子の区別がなく、PCやスマホなどが状況に応じて役割を切り替えられるのも特徴です。

Type-Cが実現した“1本化”

USB Type-Cがここまで注目される背景には、2つの拡張機能があります。

USB Power Delivery(PD)

PDは最新の3.1規格では、最大240Wの電力供給が可能です。これにより、ノートPCやディスプレイをACアダプタなしで駆動できるケースも増えています。さらに、給電方向を機器間で自動的に切り替える「双方向給電」により、PCから外部機器へ、あるいはその逆方向への電力供給も実現しました。

オルタネートモード(Alt Mode)

Alt Modeとは、USB Type-Cコネクタの拡張機能で、この機能によりUSBデータ通信のほかに、DisplayPort、HDMI、Thunderbolt™、PCI Expressなど、USB以外の様々なプロトコル信号を同じUSB-Cケーブルで伝送することが可能になります。例えば、「DisplayPort Alt Mode」対応機器であれば、変換アダプタなしでUSB-Cポートから直接モニターへ高解像度な映像を出力できます。4K/60Hzなどの高解像出力にも対応しますが、ケーブルの長さや品質によっては安定性に影響が出る場合があります。

会議室・講義室における導入メリット

USB Type-C対応機器を導入することで、企業・教育現場の双方に次のような効果が期待できます。

メリット① 配線をスッキリ

映像・音声・電力をケーブル1本で結合。場合によってはLAN(ネットワーク)も結合可能です。設営の準備時間を大幅に短縮。

メリット② トラブル低減

端子の不一致やアダプタ忘れによる接続ミスを減らす。

メリット③ マルチデバイス対応

ラップトップPCのインターフェース差を吸収し、BYOD環境でも安定した接続が可能。

特にハイブリッド会議や遠隔授業の場面では、「誰でもすぐに接続できる共通仕様」として、USB Type-Cが標準ポート化しつつあります。

ケーブルおよび機器選定のポイント

一見同じように見えるUSB Type-Cケーブルでも、内部の仕様や対応機能は大きく異なることがあります。映像出力や高速通信を安定して行うためには、機器側の端子の対応状況と、ケーブルの性能の両方を正しく理解して選定することが重要です。以下のポイントを確認してみましょう。

ポイント① 機器側の対応規格を確認

PCやスマートフォンが「DisplayPort Alt Mode」や「Thunderbolt 3/4」に対応しているかをチェック。これらの規格に対応していないと、映像出力や高速通信ができない場合があります。

ポイント② ケーブルの仕様表記を確認

「映像出力対応」「DP Alt Mode対応」などの記載があるかどうか。

表記がない場合、充電や低速通信しかできない可能性があります。

ポイント③ 非対応ケーブルを避ける

「充電専用」や「USB 2.0のみ対応」と書かれているケーブルは、映像信号や高速通信に非対応です。安価なケーブルほど注意が必要です。Type-C端子は形状が統一されているため見た目で仕様の違いを判別が難しい為、その点も注意が必要です。

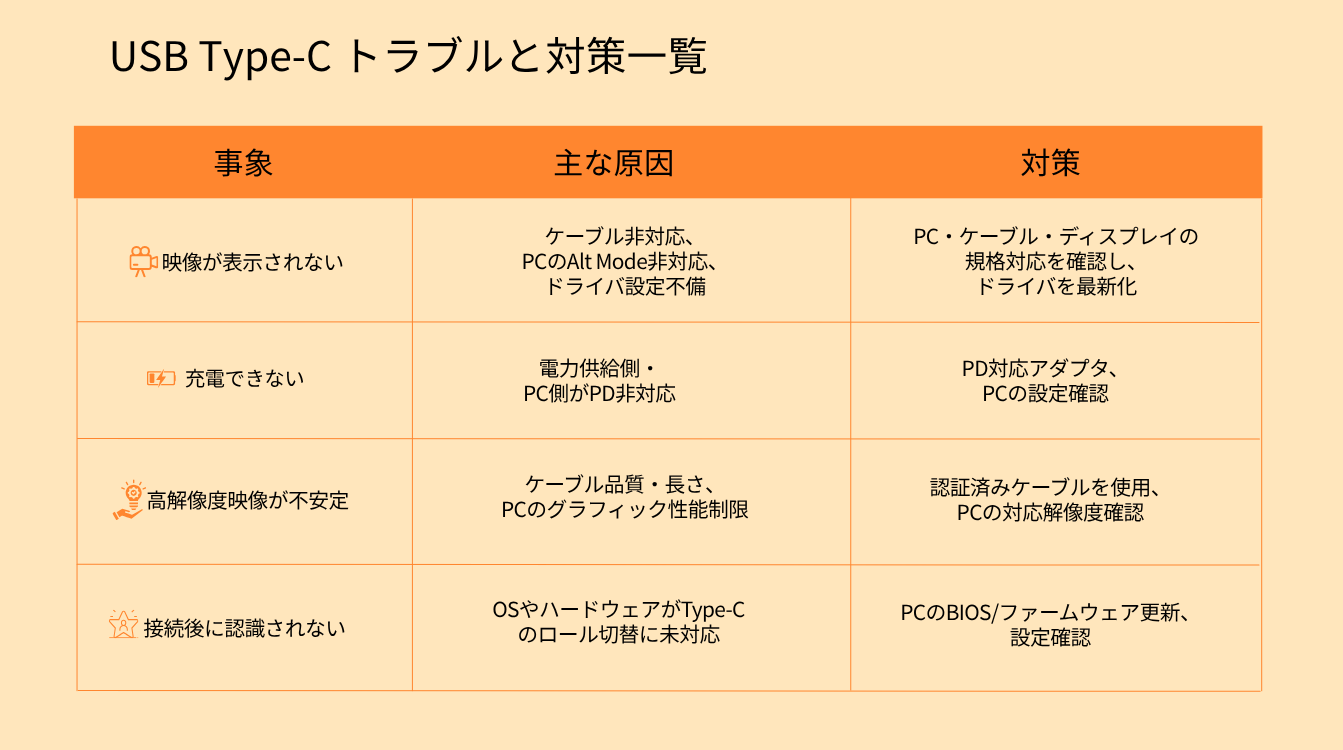

映像出力の安定性を確保するには、認証済みケーブルを使用し、長さはできる限り短く保つことが推奨されます。USB Type-C導入時のトラブルは、ケーブルやディスプレイの仕様だけでなく、接続先のPCや機器側に依存するケースが多いことも特徴です。OSやドライバ、グラフィックチップの制限によって、映像出力や電力供給が意図した通りに動作しないことがあるので、ラップトップPCのグラフィックドライバーを最新に保つことが重要です。

映像伝送における重要な技術(EDIDとHDCP)

USB Type-C経由の映像出力でトラブルが発生した場合、ケーブルやドライバのほかに、以下の2つの技術的な通信の不整合が原因となっている可能性があります。

EDID(解像度情報のやり取り)

ディスプレイ(シンク機器)が最適に映像を表示させるために、PC(ソース機器)に自身の情報を送信します。その情報のことをEDIDといいます。PCはその情報を元にして、ディスプレイに適した解像度やフレームレートで映像を出力します。EDIDのやり取りに失敗すると、(低解像度に限定されるというよりは)映像が出なくなります。EDIDの会話の中には解像度、色情報(色深度)、フレームレート、HDCPの有無、オーディオ情報といった映像音声にかかわるデータだけでなく、メーカー名や型番、シリアルナンバーなどの情報も含まれています。

HDCP(著作権保護の認証)

著作権保護コンテンツ(ストリーミング動画など)を再生するために、機器間で暗号化認証を行う技術です。接続経路にある全ての機器(PC、ケーブル、ドック、ディスプレイ)がHDCPのバージョンに対応している必要があります。非対応機器が一つでもあると認証が失敗し「特定の動画だけが真っ暗になる」現象が発生します。

トラブル回避のまとめ

トラブル回避のポイントは、PC側の仕様やOS・ドライバ環境も含めて運用ルールを整理しておくことが重要です。社内・学内で使用する機器の対応規格を一覧化し、あらかじめ接続テストを行うことで、ワンケーブル化の恩恵を最大化できます。

新しい標準としてのUSB Type-C

USB Type-Cによる“ワンケーブル化”は、単なる利便性の向上にとどまりません。接続時間の短縮や設営の効率化、トラブルの削減といった実務的なメリットを通じて、企業では業務効率の向上、教育現場では授業運営のスムーズ化を支える基盤技術となりつつあります。会議室や講義室における使いやすさは、その部屋の広さ、使用する周辺機器など全体の環境も考慮する必要があります。必ずしも最大性能を追求するのではなく、利用者の利便性や運用状況に応じて仕様を最適化することが重要です。

USB Type-Cを活用した“ワンケーブル化”のメリットを最大限に活かすには、技術的な理解だけでなく、現場での使いやすさを踏まえた柔軟な運用設計が欠かせません。